|

Winnezeele par le moine Sanderus (1641)

Winnezeele est un bourg

charmant, étendu et approprié à la chasse, avec plaines et reliefs. Il

relève de la propriété du monastère Saint-Augustin de l'ordre des

Prémontrés, près des Morins. Les moines sont les exécuteurs du testament

"Bon. Mem." , du seigneur de l'époque, Jacques, évêque des Morins en l'an

1301, …. de Philippe de Watou (?) avant la mort de ce seigneur Jacques.

Ils firent verser une dîme, assurée par le seigneur Roi duquel il

tenait le fief comme les archives de Thérouanne en attestent. Et ces

prémontrés avaient ici d'autres droits et revenus. Depuis longtemps

l'église de Winnezeele est dédiée à Saint-Martin évêque de Tours. Une

Guilde de Saint-Sébastien a été mise en place par autorisation royale et

elle est dotée de bénéfices et d'exemptions, sur un fonds du seigneur de

Averoult. Une célébration spéciale a lieu le jour de Pentecôte et le jour

de la Saint Sébastien. Non loin de Winnezeele, sous l'autorité du seigneur

de Helfaut, on trouve une chapelle dédiée à Saint Laurent, fondée par la

seigneurie et où se retrouve fréquemment la population en novembre. Parmi

les anciens seigneurs de Winnezeele la famille des Averoult se distingua

par ses bienfaits. Elle compta parmi ses membres, près de Winnezeele, un

membre illustre, Antonius de Averoult, chevalier, seigneur de

Helfaut, vicomte de St-Donas, baron de Mastines, seigneur de Ingehem Pont

Dardennes, etc... Sur l'origine de la famille Averoult, dont les mérites

dans la gestion des affaires furent grands, magnifiques et nombreux, j'ai

pu lire qu'en l'année 1327 Nicolaus Daveroult, chevalier, comparut avec

Adelolpho à S. Aldegunde, lui-même chevalier, devant Jean de Clarkes juge

à Saint-Omer. Eclatants furent en particulier les mariages avec d'autres

familles. Parmi lesquels un mariage ancien et remarquable avec une fille

du Duc d'Angleterre, d'où les insignes des armoiries de Bretagne sur l'écu

de la famille de Averoult. D'autres gens de cette famille sont connus à

Winnezeele comme dans la seigneurie qu'ils possédaient ; de nombreuses

mentions gravées ou écrites depuis 1234 ont été retrouvées. A l'intérieur

de la paroisse de Winnezeele se trouvait le domaine de Cornhuyse qui avait

un maire et des échevins avec tous les degrés de justice. Il était la

propriété de Charles de Cornhuyse qui ne possédait pas seulement cela mais

avait une demeure splendide à Oudezeele. C'était une famille noble et

illustre dont il sera encore question.

Extrait de "Flandria

Illustrata"

Traduction du texte original en latin effectuée par Mr

André SWEERTVAEGHER membre du club CRGFA de Bailleul

retour

Le Blason de Winnezeele

et son évolution

Ce blason représente les

armoiries de la famille d’Averoult, seigneur de Winnezeele. Le blason est

propre à la commune, les branchages sont le symbole de la monarchie et le

blason, du fief de Winnezeele. Il date de 1119, il a été utilisé tout au

long du moyen-âge et ce jusqu’à la révolution. Il fut apposé sur le donjon

du château de Winnezeele.

Le second blason fut celui

utilisé après la révolution. Les symboles de la monarchie (les

branchages), ont été abolis par les révolutionnaires en

1801.

Définition héraldique : D’or à trois fasces de sable, au

canton d’hermines.

Le blason de 1801 sera

modifié en 1852 afin d’effacer toutes les traces de l’avant révolution et

ainsi redonner de l’ampleur au comté de Winnezeele.

Définition

héraldique : D’argent, à quatre losanges de gueules, celle du chef à

dextre cachée par un franc-quartier d’or à deux fasces de

gueules.

Ce quatrième blason est

celui utilisé de nos jours. Il fut remodelé en 1992 afin de produire un

"pins" à l’effigie de la commune. Il est utilisé sur les documents à

en-tête et les enveloppes de la mairie.

retour

Les Seigneurs de

Winnezeele

1168 - Philippe DE HILL, seigneur

de WINNEZEELE

1298 - Williaume de WINNICZELES

1320 -

Gérin, Pasquier et Jehan de WINNISELLES

1340 - Williaume et

Gérin de WINNISELLES

1370 - 1371 - Jehan de

WINNIZELE

1384 - Jehan de WINNIZELE, chevalier

1474 -

François de WINEZELE, grand bailli de FURNES

Au 15ème siècle, Françoise

de WINNEZEELE, dernière du nom, épouse Messire Antoine d’AVEROULT,

seigneur d’HELFAUT

1502 - Antoine d’ AVEROULT, dit Antoine 1er,

Seigneur de WINNEZEELE, du HILL, Burgrave de St DONAT, Seigneur de

WINNEZEELE Oost-Houck et Middelhouck

1539 - Antoine d’ AVEROULT,

dit Antoine 2, époux de Jeanne du BIEZ - Antoine d’ AVEROULT, dit

Antoine 3, époux de Jeanne de RENTY

1644 - Antoine d’

AVEROULT, dit Antoine 4, Seigneur d’ HELFAUT, Vicomte de St DONAT,

Baron de MASTIGNES, Seigneur de INGEHEM, Pont d’ARDENNES,

WINNEZEELE

Jeanne, Marie d’ AVEROULT, fille et héritière d’Antoine 4 et

de Marie de LENS, épouse Charles-Philippe comte de RUBEMPRE, de VERTAIN et

de VERTIGNEUL, colonel d’infanterie

1680 - Antoine, Ignace, fils

de Charles-Philippe de RUBEMPRE, Comte de RUBEMPRE, d’ AUBIGNY,

Seigneur de WINNEZEELE et du HILL, époux de Jacqueline, Thérèse de

TRAZEIGNIES, chanoinesse de Maubeuge - Philippe, Antoine, Joseph de

RUBEMPRE

1699 - Sabine, claire de RUBEMPRE, chanoinesse de

Maubeuge, tante à Philippe, Antoine, Joseph de RUBEMPRE - Louise,

Brigitte Princesse de RUBEMPRE, épouse en 1704 Philippe de MERODE,

devenu par cette alliance Prince de RUBEMPRE, brigadier et colonel,

conseiller d’état de l’Empereur

1742 - Maximilien, Léopold,

Joseph Prince de RUBEMPRE et d’ EVERBERGHE, comte de VERT, VERTAIN

et de VERTIGNEUL, Seigneur de WINNEZEELE

1770 - Catherine,

Joséphine Princesse de RUBEMPRE, épouse Philippe, Maximilien WERNER,

Comte de MERODE, marquis de WESTERLOO et de TRELON

10 Novembre

1776 - Jacques, Charles, Antoine CARTON, écuyer, Seigneur des

TOURELLES, échevin d’ YPRES devient par achat Seigneur de

WINNEZEELE, du HILL et de la vicomté de ST DONAT

1789 - Dame

Marie, Josèphe, Victoire MERGHELYNCK, veuve de Jacques, Charles CARTON,

Dame de WINNEZEELE.

retour

Les Maires de

Winnezeele

1790 - Jean, Louis

SOCKEEL

10 Novembre 1792 - Augustin MARKANT

15

Messidor an 8 (4 juillet 1800) Maire provisoire Pierre

DESWARTE

20 Thermidor an 8 (8 Août 1800) Charles, Yves

GOUSSEN

Floréal an 13 = Mai 1805 - Maxence

GOUSSEN

13 Août 1807 - Yves SOETEMONDT

4 février 1808

- Jacques SOCKEEL, notaire

18 Mai 1813 - François

GOUSSEN

1832 - 1838 - Jacques SOCKEEL

1838 -

1865 - Louis WYCKAERT

1865 - 1892 - Antoine

VERRIELE

1892 - 1896 - René RENIER

1896 - 1897 -

Pierre VAN INGHELANDT

1897 - 1932 - Gustave

VERRIELE

1932 - 1945 - Pierre REUMAUX

1945 -

1960 - Marcel HEYMAN

1960 - 1965 - Charles

DECROCQ

1965 - 1971 - Michel REUMAUX

1971 - 1980

- André DECROCQ

1980 - 1990 - Daniel

HUYGHE

1990 -

-

Paul DEQUIDT

retour |

Le

Château de Winnezeele

A gauche de l’église, dans

le pré qui s’étale en face de la ferme, s’élevait le château du seigneur,

château que Sanderus a reproduit dans sa "Flandria Illustrata".

C’était une jolie construction Renaissance en briques, formée de

deux corps de bâtiment orientés est-ouest et nord-sud et se coupant à

angle droit. A l’intersection se dressait une tour hexagonale surmontée

d’une coupole à forme bulbeuse qui portait une girouette. Le pignon

principal, à l’ouest, percé de deux larges baies, l’une au

rez-de-chaussée, l’autre à l’étage, aux rampes ornées de redents, était

flanqué de deux tourelles à poivrière qui lui donnaient ampleur et

élégance. Un peu en retrait de l’autre pignon, plus simple et tournée vers

le nord, s’adossait une construction surajoutée beaucoup plus basse et de

faible étendue. Le château était entouré par de larges fossés qui en

défendaient l’accès. On y pénétrait par un large pont de bois au bout

duquel s’ouvrait une porte à fronton angulaire surmontée de créneaux. A

droite de la porte, à l’angle du quadrilatère, s’élevait un élégant

pavillon coiffé d’une poivrière et d’une boule allongée ; enfin de

part et d’autre un mur peu élevé rejoignait les pignons et clôturait la

petite cour intérieure. A côté se trouvaient les communs et dépendances,

les écuries, les loges pour la meute de chasse, les jardins découpés en

parterres et clôturés, le verger avec ses alignements symétriques de

pommiers. Une belle avenue bordée d’arbres aboutissait d’une part au

contour de l’église, de l’autre à l’entrée principale du château qui

s’ouvrait sur la route au sortir du village. Si l’on s’en rapporte à la

tradition, à en juger d’ailleurs par les lignes et les enfoncements du

terrain, les fossés du château devaient communiquer à l’ouest par une

dérivation avec une "motte ou mottelelette" située au delà de la route.

Cette motte, dite "motte féodale" est actuellement un îlot pittoresque,

couvert d’un taillis tout bruissant de la présence d’une multitude

d’oiseaux à l’heure où le soleil se couche. Cette haute demeure

seigneuriale qui fut habitée jadis par les d’AVEROULT, les ELFAUT et les

RUBEMPRE, disparut en 1762. De cette élégante construction en briques

roses, de ces bassins larges et profonds où se balançaient les cygnes, de

ces beaux jardins si bien entretenus, il ne reste plus rien. Les bassins

et fossés comblés, le terrain fut nivelé, ce qui explique l’enfoncement du

pré à un niveau beaucoup plus bas que les terres environnantes. Les

briques ont servi à rebâtir la ferme qui se trouve à la limite du pré,

l’on y voit encore deux poutres sculptées, portant la date de 16.. et le

nom d’ELFAUT. Avec la pierre armoriée qui se conserve à l’église, c’est le

seul vestige de l’ancien château de Winnezeele

retour

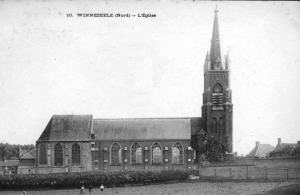

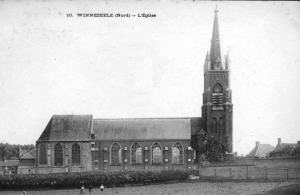

Eglise

Saint Martin

L’église, dédiée à Saint

Martin, a été bâtie au 17ème siècle sur des restes anciens (incendie causé

par la foudre en 1646). La tour, ainsi que les deux nefs latérales, sont

du 19ème siècle. A l’intérieur, l’église offre cinq travées. De grosses

colonnes rondes, revêtues de plâtras, séparent les trois nefs.

Celui ci se compose d’un

ensemble de lambris qui adopte la forme polygonale du sanctuaire. Les

trois travées de ces lambris sont rythmées par des pilastres à l’aplomb

desquels s’élancent, au dessus de la corniche, de longues volutes qui

supportent un dais. Cette disposition s’inspire du baldaquin. Un tableau

occupe le centre de la composition. Sur le dais est sculptée la colombe du

Saint esprit. Le décor du chœur date du 18ème siècle.

La chaire, dite de

Jansénius, est classée monument historique depuis 1913. C’est l’un

des plus beaux joyaux de l’art religieux du Nord de la France, et elle

constitue un précieux spécimen pour l’histoire de l’art flamand. Datant du

début du 16ème siècle, cette chaire de Vérité, provenant de la cathédrale

d’Ypres, fut adossée à l’un des piliers de la nef centrale en 1844, grâce

à Mr Carton des Tourelles, Marguillier de l’église Saint Martin d’Ypres et

ancien seigneur de Winnezeele. En chêne sculpté et de forme hexagonale,

elle comprend cinq bas reliefs :

- "La prédication de Saint

Jean-Baptiste"

- "Moïse recevant les tables de la loi

sur le mont Sinaï"

- "Le sermon sur la montagne", où était

représenté le Christ

- "Saint Paul parlant aux juifs"

- "La prédication de Saint

Pierre"

Au cours de la nuit du 2

juin 1977, ces superbes panneaux ont été volés, ainsi que la statue de la

vierge qui avait échappé au sinistre de 1646. Les panneaux furent

retrouvés en 1999 chez un recéleur belge et regagneront leur emplacement

sur la chaire début 2005.

Une chaire similaire se trouve en l’église de

Nieuport en Belgique.

retour

Le Moulin du

Droogland

Vers les années 1840, un

célibataire, Pierre, François Vanwatermeulen (1791-1857) en est le

meunier.

Le moulin est ensuite cédé à la famille Dequecker

.

Lorsque Louis Dequecker meurt, sa seconde épouse se remarie avec

Henri Debril qui continue l’activité de meunier.

Celui-ci emploie

pendant de longues années un ouvrier meunier, René Nutten, père et

grand-père d’une grande famille résidant encore actuellement dans le

canton de Steenvoorde.

Plus tard Madeleine, la fille de Louis

Dequecker, et son mari Jules Goussen devinrent meuniers.

Jules

Goussen, mutilé de guerre 1914 -1918, dut se séparer du moulin en 1928. Ce

dernier est alors acheté par Monsieur Achille Boudry, descendant d’une

lignée d’anciens meuniers.

A la suite de sérieux ennuis de santé et,

sur les conseils de son médecin, Achille Boudry abandonna le moulin.

Celui-ci fut abattu, avec regret, en 1934 et remplacé à l’époque par

une petite minoterie

retour |

|

Le jeu de

Boule plate

par le Docteur C. DEVRIENDT ( extraits

1939)

Le touriste qui parcourt la

Flandre ne manque jamais de visiter les villes et musées de Bruges, Gand,

Anvers et en Flandre française ceux de Lille, Bailleul et Dunkerque. Il

jette un regard nostalgique aux derniers moulins et s’en retourne avec la

conviction d’avoir tout vu, tout compris. Et pourtant ce dimanche après

midi, pendant qu’il presse sa voiture sur les grands chemins, il est agacé

par des attroupements qui encombrent les bas côtés. Que veulent donc ces

hommes qui gesticulent, courent, s’écartent, hurlent et

s’esclaffent ? Ne pourraient-ils faire place ?

Ce touriste serait

pourtant bien inspiré de s’arrêter et d’observer avec intérêt tous ces

va-et-vient car au bout de quelques minutes et sans l’aide d’un guide

quelconque, l’âme flamande lui serait devenue sensible comme si le pays

lui avait mis dans la main son cœur de chair.

Ces gens qui pullulent

sur les routes comme des mulots dans les champs se livrent en effet à la

passion favorite de tout flamand bien né : au jeu de boule, au

"bolspel" et l’objet en bois qui les attire comme un aimant est la boule

plate, "de plate bol", un joujou sans équivalent dans la France entière et

qui ne semble guère connue des auteurs folkloristes.

La boule plate

n’est pas la "sphère" des Provençaux; elle ressemble à un disque épais, à

un pain rond : une vraie tête de flamand mais mieux équarrie. Elle

est légèrement biseautée de sorte que le tour ou surface de roulement

représente un plan incliné ; cette disposition permet de distinguer

deux faces inégales : l’une le contre-fort ou le "contre-boote"

constitue le versant extérieur dont le diamètre mesure la hauteur maxima

tolérée dans les concours (22 centimètres), l’autre, plus importante,

appelée "de boote" ou "le fort" constitue le versant intérieur. Les

flamands de Belgique la nomment d’une façon plus expressive le "trok" ( de

trekken = tirer) : c’est en effet de ce côté qu’elle penche et

qu’elle tombe. De plus, si au départ la trajectoire de la course est une

ligne droite sous l’action de la vitesse initiale, en fin de parcours,

sous l’effet du "tirant", du "trok", elle décrit une courbe de sorte que

la figure tracée sur le sol ressemble assez bien à une longue crosse

d’évêque ou à un immense point d’interrogation. Le rayon de cet arc

de cercle final peut être modifié par l’adjonction au "boote" d’une coulée

de plomb ou d’une grosse vis comme le font les Flamands de Belgique; les

Flamands de France se contentent d’y coller au moment du jeu une masse

variable de terre glaise appelée "clyte".

La boule plate est un objet

strictement personnel au même titre, dit le Flamand, "que sa pipe et sa

femme". En temps ordinaire, elle est reléguée au fond de la cave où elle

évite de se dessécher ; mais, au moment des concours, elle remonte

dans l’armoire ou sous le lit, à l’abri des maraudeurs de la maison. La

veille d’un tournoi, elle prend un bain pendant toute la nuit afin de

conserver sa pleine densité ; en sa compagnie fait trempette un

morceau de "clyte" qui devient ainsi compacte et malléable. A la mort de

son maître, la boule est donnée à un de ses fils ou au meilleur ami. Elle

porte souvent un prénom féminin et peut être revêtue d’une robe verte,

rouge ou blanche ! être sertie d’un anneau de cuivre ou de plusieurs

rangées de petits clous : plus elle est lourde, mieux elle route… à

condition d’être maniée par un bras vigoureux. Elle est tournée par le

charpentier du village dans les arbres du pays : l’orme, le chêne et

plus rarement le pommier. Ses dimensions varient au goût du client, depuis

la grande boule massive et trapue, lente et majestueuse qui va droit son

chemin, en dépit des cailloux, des ornières et des caniveaux, jusqu’à la

petite boule d’une course moins jolie mais plus pittoresque : elle va

si vite qu’elle semble avoir peur de ne pas arriver et puis elle tombe

brusquement comme une personne hors d’haleine ! Mais l’une et l’autre

a ses avantages et ses inconvénients : la grande boule conservant

longtemps la vitesse acquise, dépasse facilement le but ; de plus son

lancer doit être impeccable : une faute d’inclinaison au départ est

amplifiée sur le trajet et la courbe finale se trouve faussée; la petite

boule est plus approximative mais elle se faufile, s’agrippe, saute,

chavire et se redresse et peut ainsi réaliser des succès de surprise; la

première, objet de précision, est réservée aux maîtres; la seconde aux

gringalets, aux amateurs et aux femmes : c’est une "bonne fille" qui,

par ses cabrioles, fait les frais de verve des "bolders".

Dans les

villages de la plaine chaque estaminet dispose comme terrain de jeu :

d’une route ; d’une place ; d’une pelouse ; ou d’un square

souvent agrémenté de tilleuls, de peupliers ou d’un bosquet d’ormes. La

"compagnie-bolling " ou de l’ensemble de joueurs présents se divise

en deux camps. Les buts -toujours fixes- sont tracés à la craie sur un

galet ; un pavé ; une brique, sous forme d’une petite croix. Le

centre de cette croix s’appelle le "staak" ou le "doel" ou, en Flandre

belge, le "put", il est coiffé d’une touffe d’herbe qui le rend

visible.

L’intervalle entre les

"staaks" varie suivant la disposition des lieux. Habituellement un bolder

fait vingt pas d’un doel à l’autre. L’enjeu est un verre de bière, une

tasse de café, parfois une marmite de vin chaud. On convient d’un total de

points (8,9,10) que devra obtenir un camp pour être déclaré vainqueur. Les

points sont comptés de la manière suivante : tous les bolders d’un

groupe, puis ceux de l’autre placent leur boule ; la plus rapprochée

du "staak" désigne le gagnant et donne priorité à son équipe pour

commencer le tout suivant. Mais cette même équipe mérite encore autant de

points qu’elle possède de boules plus proches du but que la boule la mieux

placée de la compagnie rivale. En cas de contestation, on mesure les

distances à l’aide d’un fétu de paille, d’un mouchoir ou d’une longue

ficelle...

A Winnezeele la pratique de ce jeu est régulière, et vous ne

manquerez pas de voir les habitués s’adonner à leur passe temps favori sur

le terrain communal situé derrière l’école ou sur un bout de route

tranquille !

.

retour |

Le tir à

l’arc

La pratique du tir à l'arc

à la perche verticale reste très vivace à Winnezeele Ce sport est

issu d'une longue tradition que des fervents s'attachent à faire vivre au

sein d’une société.

Le stand de tir à l'arc sur perche verticale ne

passe pas inaperçu dans le paysage communal. Il est intégré dans le

terrain de sports et permet aux amateurs de développer leur adresse dans

un cadre agréable.

Ce tir est une tradition du Nord de la France.

L'Union des associations des archers du Nord de la France compte près de

4000 membres au sein des 73 sociétés de la région Nord-Pas-de-Calais. Ces

dernières portent souvent le nom de Saint-Sébastien, patron des

archers.

Les sociétés de tireurs à

l’arc et à l’arbalète, encore très nombreuses dans le Nord de la France et

en Belgique, ont une origine très ancienne.

Il y avait à Winnezeele une

société d’archers, sous l’invocation de Saint-Sébastien, instituée par les

comtes de Flandre et dotée par D. d’Averoult, seigneur du lieu.

Les

comtes de Flandre et les ducs de Brabant les instituèrent pour la défense

du pays et elles furent appelées « serments » à cause du serment

que chaque membre devait prêter à l’autorité de laquelle il relevait.

Seuls, les hommes de moralité parfaite étaient admis dans la société et

une faute grave entraînait l’exclusion.

Les archers et arbalétriers

jouissaient de divers privilèges, dont l’exemption pour la vie de toutes

failles, guet, gardes.

Ils recevaient de l’échevinage un salaire et on

suppose qu’ils avaient une retraite.

En temps de paix, ils continuaient

à s’exercer en tirant à la perche ou au berceau.

Chaque société

possédait un roi, un connétable, un capitaine et un porte drapeau. La

royauté s’obtenait par adresse et se renouvelait tous les ans (tir du

roi), à moins que le titulaire n’obtienne le titre de nouveau, en abattant

le "papegeay".

Les jeux s’ouvraient le 1er Mai et se terminaient vers

la fin Octobre.

Les premiers coups étaient tirés par des personnes de

marque. Les sociétés organisaient assez souvent des concours et des fêtes

splendides avaient lieu à cette occasion. Ils étaient parfois accompagnés

de ménestrels rétribués par l’échevin.

Aujourd’hui l’organisation des

sociétés actuelles n’est pas très différente et généralement en Mai à lieu

le tir du roi. Un bariquet est servi et le roi y reçoit soit un couvert

d’argent, soit un plat en étain sur lequel sera gravé son nom et la date

du jour où il a acquis son titre.

Ordinairement en septembre, on tire

le prix du roi, c’est à dire que le roi offre des prix d’une valeur égale

au présent qu’il a reçu.

Celui qui est roi trois fois de suite, ce qui

est rare, est proclamé empereur.

|

Le jeu consiste à

abattre des cibles, appelées oiseaux, situées en haut d’une perche

mesurant environ 30 mètres, les premières cibles se trouvant à 28

mètres du sol.

On appelle ces cibles "oiseaux" car elles

sont constituées de plumes multicolores plantées sur un bout de bois

en forme de bouchon. Ces oiseaux sont embrochés sur des grilles

étagées dont le nombre est variable, 7 en moyenne. On trouve ainsi

de bas en haut les petits oiseaux, l’étage inférieur, l’étage

intermédiaire, l’étage supérieur et tout en haut l’oiseau principal

encore appelé "Honneur ou Coq ou Papegeay".

Ce sport se pratique

avec un arc, généralement en fibre de verre ou en carbone,

développant une force de 20kg en moyenne qui lance des flèches de

80cm. Ces dernières peuvent atteindre la hauteur de 50 à 60

mètres. |

|

Dans la religion chrétienne

catholique, 22 saints et saintes sont associés à des emblèmes comprenant

l'arc ou la flèche. Pour trois d'entre eux, cette association rappelle

leur supplice : St Edmond, Ste Ursule et

St Sébastien.

Né probablement à Milan (ou Narbonne selon les

auteurs), Sébastien est martyrisé à Rome, et enseveli dans une catacombe

sur la Via Appia, près de la basilique qui porte son nom.

A partir de

là, la légende exposée dans les Actes de Sébastien (Ve siècle) a

largement brodé. Enrôlé à Rome vers 283, Dioclétien le nomme

commandant de la garde prétorienne, sans savoir que Sébastien est

chrétien.

Il ne cache pas son activité de prosélyte : il est

arrêté et condamné à mourir sous les flèches de deux soldats.

Laissé pour mort il est

recueilli et soigné par Irène, veuve du martyr Castalus.

Guéri, il va

défier l'empereur qui le fait lapider (ou bastonner) à mort.

Sous le

règne de Charles le Chauve (840-877), l'évêque de Soissons fait le vœu de

faire venir des reliques de Saint-Sébastien dans son diocèse. Pour ce

faire, il arme chevaliers les archers de la Compagnie de Soissons et les

charge de cette mission. Cette chevauchée accomplie par des archers à

vocation de fantassins, rapportant des reliques aux abbayes de

Saint-Médard et de Saint-Waast, est à l'origine de la "Chevalerie de

l'Arc".

Saint-Sébastien est bien évidemment le saint patron des

archers. Traditionnellement un tir est organisé autour du 20 janvier par

chaque club ou compagnie.

Toxophile,

Toxophilite : nom masculin, celui qui aime, étudie ou pratique

l'archerie.

Du Grec phile qui aime, qui affectionne,

et toxon qui possède plusieurs sens :

retour |